2021-04-13 09:46 | 來源:中國證券報 | 作者:李嵐君 | [基金] 字號變大| 字號變小

基金公司在新產品發行上“摔跤”已非個例。今年以來,已有68只基金延長募集期,7只新基金遭遇發行失敗的“尷尬時刻”。...

二季度春風才拂面,就有基金產品發行被“雨打芭蕉”。

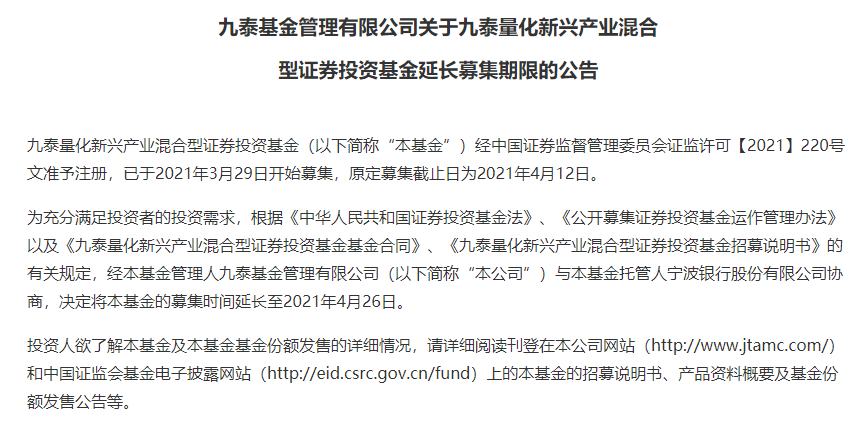

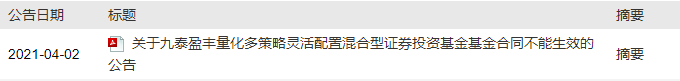

4月12日,九泰量化新興產業混合基金發布延長募集期限的公告。這已不是九泰基金公司今年首次遭遇“發行囧境”。4月2日,九泰盈豐量化多策略靈活配置混合基金因募集期限屆滿未能滿足規定的基金備案條件而發行失敗。

基金公司在新產品發行上“摔跤”已非個例。今年以來,已有68只基金延長募集期,7只新基金遭遇發行失敗的“尷尬時刻”。

多只基金發行失敗

數據統計,2021年至今,已有7只新基金發行失敗,其中偏股混合型基金有3只、中長期純債型基金1只、混合債券型二級基金1只、靈活配置型基金1只、被動指數型基金1只。值得注意的是,在這些發行失敗的基金中,權益類基金占據了大部分。從基金公司角度看,也不乏像交銀施羅德這樣市場號召力比較大的基金公司。

權益類基金發行遇冷?中證君采訪了多家機構內人士,也印證了這一點。業內人士紛紛反饋,“一季度基金發行和權益市場相關度較高,呈現前熱后冷的特點。春節后權益市場進入調整,公募基金的投資熱情一下子從節前的沸點降至冰點,基金發行也陷入困境。”

上海一家體量不大的基金公司向中證君感慨道,“現在的基金發行效果與春節前完全不同,公司的發售預期已經調整得很低了,更不會追求爆款效果,僅希望能夠在計劃期內募集成功,順利完成基金發行。”

“已經被套的就當做交學費,不會再加倉。”面對日漸“消瘦”的賬戶,以“韭零后”青年軍為代表的“基友”們抱怨道,“漲得好的時候還建立后援會,現在虧得‘跌’媽不認,哪里還有錢去買新基金。”

發行失敗“苗頭”早現

基金發行市場降溫的“苗頭”早已顯現。

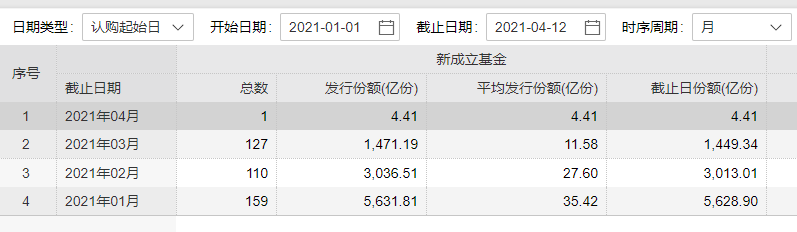

數據顯示,按基金成立日期統計,3月新成立基金的發行總份額為1471億份,相比2月的3037億份,已縮水一半。對比1月5632億份的發行總份額,3月基金發行“萎縮”程度超過70%。從單只基金的平均發行份額算,1月新成立基金平均水平高達35.42億份,到了3月,新成立基金平均發行份額下降至11.58億份。

很多基金公司已提前預料到了這一變化。某基金公司市場部人士清晰記得,春節前很多基金公司連夜修改發行日期,趁著市場發行火熱,能提前的盡量提前,個別公司趕進度到“周周發新品”的地步。果然,春節后市場降溫,市場對基金的熱情開始逐漸消散。

數據也證實了這一點。作為基金發行熱度重要指標的“日光基”不見蹤跡,發行速度也有所滑坡。數據顯示,3月份起共有23只基金(A/C合并計算)延長了發行期,而1月、2月合計延長發行期的基金共計16只。

“去年是絕對的大年,基金頻頻上熱搜,更是火出了‘圈’,但牛市不可能永遠都在,隨著市場的降溫,基金凈值開始下滑,基民們有了明顯的負面情緒,銷量自然也不好了。”上述業內人士表示,“不僅是小基金公司,渠道同事也反饋,一些比較大的基金公司新發的基金一天認購量不過幾百萬份,還不及幾個月前一小時的認購額。”

年輕人對基金投資的熱情降低也顯而易見。一位90后基民“自我反省”:“身邊的朋友幾乎都在討論基金,在‘踏空就是虧錢’的氣氛鼓動下,匆忙買入基金。主要靠抄網紅的作業買基金,隨意性極強,很快就被‘市場’上了一課。在痛定思痛后,決定學習一些金融常識、投資技能,等自己的理財能力上升后再考慮購買基金。”

“轉戰”固收市場

不過,并非所有的基金發行都“被潑冷水”。那些具有穩健、固定收益特點的基金處境相對較好。

數據統計,截至2021年4月12日,3月以來市場中已有128只新基金成立,發行份額為1475億份。股票型基金32只,混合型基金78只,債券型基金16只,QDII基金2只。其中,債券型基金的發行份額在3月實現年內新高,為416.41億份。

中證君詢問了多家基金公司的市場人員發現,穩健類產品成為部分銀行的首推,“固收+”類基金由于其本身更為穩健的特點以及受部分基金公司和銀行渠道的力推,發行情況樂觀一些。此外,中證君還從新產品介紹中注意到,新發基金也多圍繞“絕對收益”、“穩健增長”、“貫穿熊牛”、“更好的持基體驗”等關鍵詞展開。

《電鰻快報》

熱門

相關新聞